「デザイン書道の現場」は、さまざまな具体例をもとに、制作の過程で取り組んだ内容や手順を解説していくケーススタディです。第一回目は長野県の旅館「峡泉」のロゴタイプです。

同宿は、天竜奥三河国定公園にある、名勝天竜峡の渓谷に位置する全8室の高級旅館です。近年の天竜峡エリアの集客低迷にともない、経営再生を進める株式会社宿泊予約経営研究所が、「宿から地域を活性化させる」という理念のもと経営を引き継ぎました。

コンセプトは「ギフト」

『隠れ家のようにひっそりと佇む空間・時間と共に、大切な誰か、あるいは自分自身へ想い出という贈り物をする最高の舞台にすること』

デザインの趣旨

旅館のロゴは、お客様が宿の佇まいとともに見るものです。その瞬間、建物との調和やおもてなしの心を感じられる表現になっているか。上質感を損なうことなく魅力的な表現になっているか。癒やしを求める現代人にとって屋号デザインのこだわりは、それを印象づける大切な要素だと考えています。

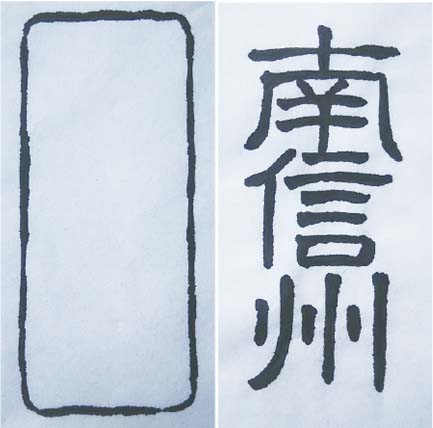

そして「和のしつらえ」をもうひとつのコンセプトに、この地で30年間生き続けた威厳と伝統を継続しながら、大人のスタイリッシュリゾートとして、洗練された空間を感じさせるビジュアルを制作のポイントにしてみました。また、ロゴのイメージをラフ画にしていく際、アクセントにしたかったのが「やまへん」(図1)でした。

峡谷の切り立った崖をモチーフにした表現をはじめ、数種類の筆を使い分けて試行錯誤を重ねました。修正案を含め最終的にロゴ11案を提出しました。

タテ組・ヨコ組の印象をコントロールする

ロゴタイプは、旅館に限らずタテ組やヨコ組の二種類を必要とする場合があります。今回もその前提で制作をしていますが、注意する点はどちらも違和感なく視覚的に伝わるデザイン構成が必要です。筆文字の場合、タテで書いたものをヨコに組み換えた場合にバランスが取れないケースが起こります。または、組み換えが不能といったケースもあります。事前に文字の比率などを考えた準備が必要です。

(図2)ヨコ組

今回「峡泉」のヨコ組制作(図2)において(図3)のように「泉」の文字をヨコだけ少しの変倍をかけて太らせています。単純に文字を組み換えるだけでは、全体のバランスが成立しなかったためです。この場合でも、タテ組と見た目ではわからない程度の微調整に留めることが重要です。

キャッチコピーの「渓谷に佇む隠れ宿」の文字は細い筆を使用しています。その場合、和紙などに書いてデータ化をした際、それを拡大するとエッジが粗くなることがあります。今回はA3のコピー用紙を使うことで、滲ませずに文字のエッジをきれいにする事を心がけています。そしてタテ組とヨコ組は組み換えず、それぞれ同じ雰囲気で書いています。

また(図4)のように、生成り暖簾に印刷、または染め上げる場合、文字色は深く濃い黒に仕上げると美しくなります。四色ベタまたはリッチブラックの指定をおすすめします。

効果的な一体型の提案

ロゴ制作を依頼された場合、クライアントの要望をしっかり聞くことが大切です。ユーザーに何を伝えたいのか、どういう印象を与えたいのかをヒアリングすることで、よりメッセージ性の強いロゴを作ることができます。

今回制作したロゴには、欧文と遊印を加えた一体型の提案をしています。「南信州」という地域エリアを示すことで、ユーザーが瞬時に場所を知ることができ、欧文フォントを加えることで、モダンでスタイリッシュな効果を図ることができます。フォントを使用する際、商業的な利用も無料である旨を明示していない場合、ライセンスを購入しなければなりません。よく確認しましょう。

このように「峡泉」以外の複数の要素を併せる際、タテやヨコに大きくはみ出すと使いづらくなります。配置はなるべくコンパクトにまとめるようにしましょう。

手際よく遊印を作る

今回制作した遊印作りの工程は、パソコンで事前に遊印の元を作り、手書きで仕上げていく方法です。

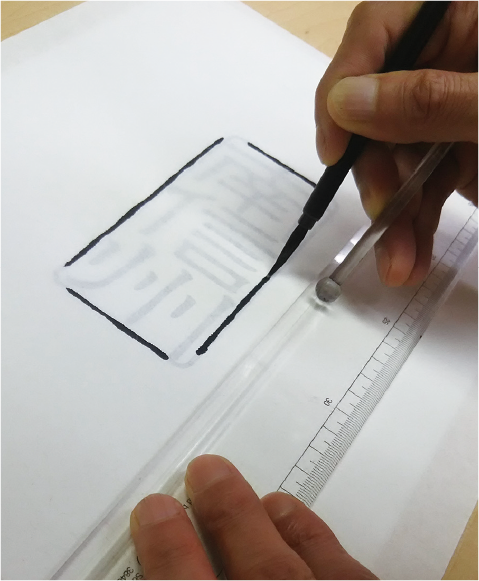

(図5)は、表現したい比率の枠の中に、適当なフォント文字を入れてデザインしています。それを下敷きに枠と文字(図6)を別々に半紙に書いていきます。その際に使用するのが面相筆(図7)です。面相筆は細密画を描くための筆なので適しています。

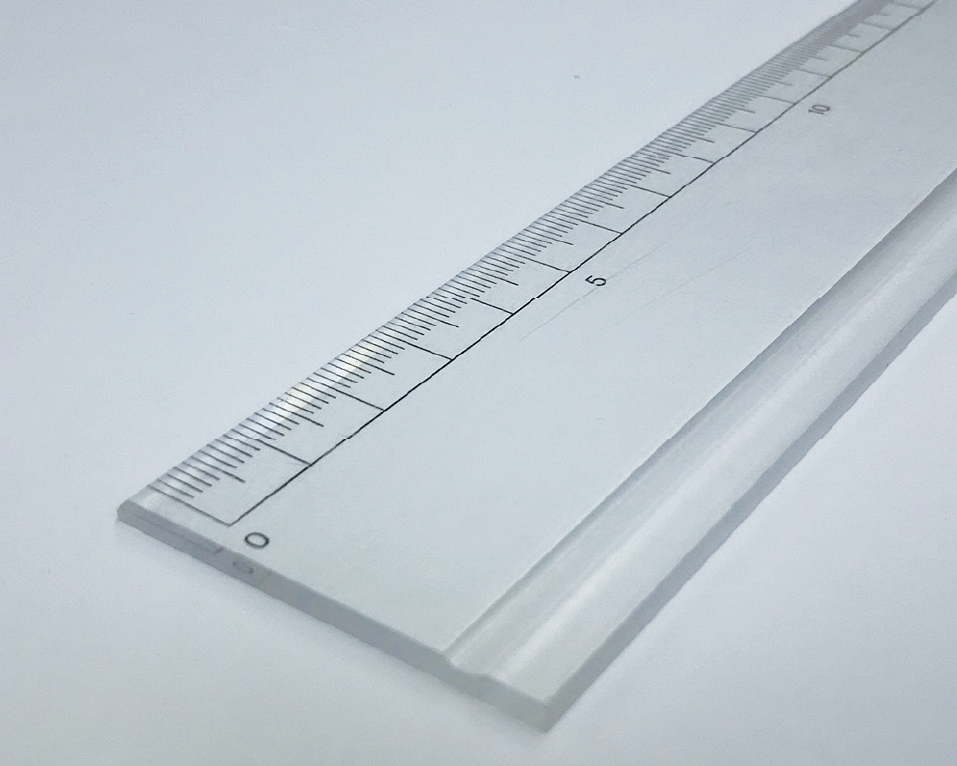

線を引く際には溝引き定規(図8)を使用します。筆で真っ直ぐな線を描くために欠かせない道具です。(図9)のように四辺を描いた後、角はフリーハンドで繋げて完成です。

このように、別々に描くことで後からデータ修正もしやすくなります。ロゴは細部にわたって完成度を上げなくてはなりません。また、ロゴは用途に応じて大きさも異なります。最も小さくなる名刺サイズなどの場合、視認性、可読性を考え、制作者が基準を作って提案することも大切です。またロゴは紙媒体やwebなど多くの媒体に使用されるため、カラーリングはCMYKとRGBの二つを用意しておくといいでしょう。